Prostituée Pékin : Comprendre La Loi Et La Réglementation Sur La Prostitution

Découvrez Les Enjeux Juridiques Et Les Réglementations Entourant Les Prostituées À Pékin. Comprenez Le Contexte Légal Pour Mieux Appréhender Ce Phénomène Complexe.

**la Loi Et La Réglementation Autour De La Prostitution**

- L’évolution Historique De La Législation Sur La Prostitution

- Différences Entre La Légalisation Et La Criminalisation

- Les Enjeux Sociaux Et Économiques De La Réglementation

- La Protection Des Travailleurs Du Sexe Et Leurs Droits

- Les Impacts De La Réglementation Sur La Santé Publique

- Perspectives Internationales Sur La Loi Et La Prostitution

L’évolution Historique De La Législation Sur La Prostitution

Au fil des siècles, la législation sur la prostitution a évolué en réponse à des pressions sociales, religieuses et économiques. Dans l’Antiquité, de nombreuses cultures toléraient, voire encourageaient, la pratique, qui était souvent perçue comme une composante normale de la vie. Cependant, avec la montée du christianisme, une stigmatisation croissante a entouré ces travailleurs. Au Moyen Âge, des lois ont été instaurées pour réprimer la prostitution, même si les bordels demeuraient présents dans certaines villes. Au XIXe siècle, avec l’émergence des maladies vénériennes, les gouvernements ont tenté d’adopter des approches plus médicalisées, considérant les travailleurs du sexe comme des vecteurs de maladies, poussant à une forme de contrôle qui rappelle la logistique des “comp” en matière médicale.

Le début du XXe siècle a marqué un tournant, alors que des mouvements féministes commencent à militer pour les droits des femmes, y compris ceux des travailleurs du sexe. Ce secteur, souvent associé à l’illégalité et à la criminalité, a suscité des débats autour de la moralité et des droits des individus. Au fil des décennies, plusieurs pays ont essayé d’équilibrer les enjeux de santé publique et de droits humains, oscillant entre la légalisation et la criminalisation. La France, par exemple, a mis en place des lois qui ont progressivement changé leur approche, allant du délit à une certaine légalisation avec des encadrements juridiques, du tout comme le processus de “count and pour” dans une pharmacie qui vise à améliorer la sécurité.

Actuellement, les discussions autour de la législation sur la prostitution continuent d’évoluer, prenant en compte l’expérience des travailleurs du sexe et les divers impacts sur la société. Les gouvernements se retrouvent souvent dans un “twilight zone” législatif, essayant d’évaluer des solutions qui protègent les droits des individus tout en cherchant à réduire les risques sanitaires. Avec des modèles variés à l’international, le débat sur la régulation de la prostitution est plus que jamais pertinent, mêlant enjeux éthiques, économiques, et de santé publique.

| Époque | Approche | Mesures(s) |

|---|---|---|

| Antiquité | Tolerance | Absence de lois strictes |

| Moyen Âge | Répression | Législation contre la prostitution |

| XIXe siècle | Contrôle médicalisé | Surveillance des maladies |

| XXe siècle | Droits des femmes | Mouvements féministes |

| Aujourd’hui | Débat | Légalisation vs. criminalisation |

Différences Entre La Légalisation Et La Criminalisation

La distinction entre légalisation et criminalisation s’avère cruciale pour comprendre les dynamiques entourant la prostitution. Dans un cadre de légalisation, l’État reconnaît l’activité comme valide, permettant une régulation stricte avec des lois et des normes en place. Cela peut impliquer la création de “pharm party” où les travailleurs du sexe sont vus sous un angle positif, dotés de droits équivalents à ceux des autres métiers. Ainsi, la prostitution devient une profession légale, où les prostituées peuvent avoir accès à des services, à des “happy pills” pour gérer le stress, et à des protections sanitaires. En revanche, la criminalisation vise à repousser l’activité, souvent en stigmatisant les travailleurs du sexe et en modulant leurs besoins à travers des lois restrictives. Dans cet environnement, il est difficile pour les prostituées de se protéger, car elles opèrent souvent “sous le comptoir”, craignant l’arrestation plutôt que de recevoir le soutien nécessaire. Ce climat crée des risques accrus pour leur sécurité et leur santé, transformant leur travail en un défi et en une lutte pour la survie.

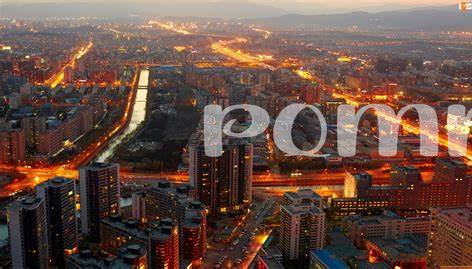

Les implications sociales et économiques de ces deux approches sont largement débattues. La légalisation peut potentiellement offrir un environnement de travail plus sécurisé, où les “zombie pills” ne sont pas nécessaires pour gérer la précarité liée à la stigmatisation. Dans un système criminalisé, au contraire, les activités restent dans l’ombre, et les prostituées, comme celle que l’on peut croiser dans les ruelles de Peking, sont laissées à elles-mêmes, se battant contre des préjugés et un manque de ressources. Cette atmosphère peut également conduire à l’émergence de réseaux de soutien alternatifs qui, bien que motivés par la compassion, ne peuvent pas remplacer l’action gouvernementale. Au final, ces choix législatifs influencent non seulement le bien-être individuel des travailleurs du sexe, mais aussi l’efficacité plus large des efforts de santé publique, rendant ainsi l’opposition entre légalisation et criminalisation un enjeu fondamental à considérer.

Les Enjeux Sociaux Et Économiques De La Réglementation

La régulation de la prostitution soulève des questions profondes, tant sur le plan social qu’économique. En examinant le cas de la prostituée à Pékin, il est crucial de comprendre comment les lois influencent la vie de ces travailleuses. En effet, sans un cadre clairement défini, de nombreuses personnes se retrouvent dans des situations de précarité, souvent exploitées par des réseaux criminels. Cela contribue non seulement à l’insécurité des prostituées, mais aussi à une stigmatisation sociale qui renforce leur isolement.

D’un point de vue économique, la régulation pourrait conduire à une taxation et à une meilleure gestion de l’industrie, transformant ainsi un secteur souvent clandestin en une source de revenus pour l’État. Par exemple, des fonds pourraient être alloués à des programmes de santé et de réinsertion pour les travailleuses du sexe. En revanche, la criminalisation crée une compétition déloyale où certains acteurs profitent des failles du système, menant à une sorte de « pill mill » où tout le monde, sauf les travailleurs, semble bénéficier.

Les enjeux sociaux s’entremêlent avec les préoccupations de santé publique. Les réglementations, si elles sont bien mises en place, permettent une meilleure surveillance des conditions sanitaires et de sécurité. Cela crée des opportunités pour les travailleurs d’accéder aux soins médicaux, réduisant ainsi le stigmate associé à leur profession. La criminalisation rend cet accès difficile, exacerbant les problèmes de santé, ce qui n’est pas sans conséquence pour la société dans son ensemble.

En somme, la réglementation de la prostitution est un miroir de nos valeurs sociétales. Elle doit être vue comme une occasion de reconsidérer notre approche face à la sexualité et au travail. Alors que des villes comme Pékin affrontent ces défis, il est important de réfléchir aux solutions qui peuvent non seulement défendre les droits des travailleurs, mais aussi renforcer le tissu social.

La Protection Des Travailleurs Du Sexe Et Leurs Droits

Dans de nombreuses sociétés, les travailleurs du sexe se trouvent souvent dans une position vulnérable, où leurs droits fondamentaux sont négligés ou abusés. À Pékin, comme ailleurs, la stigmatisation sociale et les préjugés entourant la profession entravent la possibilité pour ces individus de revendiquer leur dignité et leurs droits humains. Cette situation soulève un besoin urgent de protection et de reconnaissance, car sans un cadre légal adéquat, les personnes impliquées dans l’échange de services sexuels demeurent exposées à des abus, de l’exploitation et à un accès restreint aux ressources essentielles. Pour surmonter cela, il est crucial d’adopter des lois qui garantissent leur sécurité et leur bien-être.

En parallèle, la régularisation de la profession peut également servir à améliorer les conditions de travail des prostituées. Beaucoup de ces travailleurs sont aujourd’hui à la merci d’un système difficile qui peut mener à des situations de précarité financière. Par exemple, des structures telles que des organisations non gouvernementales et des groupes de défense des droits peuvent jouer un rôle clé dans l’éducation des travailleurs sur les lois existantes et sur leurs droits. Cependant, cela requiert un engagement fort de la part du gouvernement pour établir un environnement où leur voix est entendue, et où ils ne se sentent pas obligés de cacher leur identité ou leurs expériences.

Enfin, une approche proactive pour protéger les travailleurs du sexe pourrait également contribuer à la santé publique. Une meilleure régulation permettrait de s’assurer que les travailleurs reçoivent les soins médicaux nécessaires sans craindre de répercussions. Cela pourrait passer par l’accès à des services de santé, y compris l’éducation sur les pratiques sexuelles sécuritaires, le dépistage régulier des infections et des conditions médicales. Une telle initiative pourrait changer la perception publique sur cette profession, en montrant qu’elle n’est pas simplement liée à des stéréotypes négatifs, mais qu’elle mérite des protections et des droits comme toute autre forme de travail.

Les Impacts De La Réglementation Sur La Santé Publique

La réglementation autour de la prostitution peut avoir des impacts significatifs sur la santé publique, tant positifs que négatifs. En instaurant un cadre légal, les travailleurs du sexe peuvent accéder plus facilement à des services de santé, y compris des tests réguliers pour les infections sexuellement transmissibles (IST) et des conseils psychologiques. Cela réduit le stigmate souvent associé à la profession et encourage des comportements plus sûrs, ce qui peut diminuer la propagation des maladies. Par exemple, à Pékin, des initiatives spécifiques ont été mises en place pour sensibiliser les prostituées à l’importance des soins médicaux et à la prévention des IST, favorisant ainsi une meilleure santé dans cette population souvent marginalisée.

Cependant, la réglementation peut également poser des défis. Dans certains contextes, l’accès aux soins peut être restreint par des conditions bureaucratiques ou un manque d’information sur les droits des travailleurs. De plus, la crainte de la stigmatisation peut dissuader les personnes de chercher une aide adéquate. Dans un environnement où la prostitution est criminalisée, les travailleurs du sexe peuvent être réticents à visiter des établissements de santé, ayant peur de la poursuite judiciaire. Cette dynamique crée une barrière qui peut être néfaste pour la santé globale de la communauté.

Pour maximiser les bénéfices de la réglementation tout en minimisant les inconvénients, il serait essentiel d’implémenter des programmes éducatifs et des campagnes de sensibilisation. Cela pourrait comprendre des réflexions sur des sujets comme le “Comp” pour les médicaments prescrits aux travailleurs du sexe, ainsi que la mise à disposition de “Happy Pills” pour ceux qui subissent un stress psychologique. Les politiques de santé publique doivent envisager des manières de renforcer l’accès aux soins sans compromettre la sécurité et la dignité des travailleurs.

| Aspect | Impact Positif | Impact Négatif |

|---|---|---|

| Accès aux Soins | Meilleure prévention des IST | Difficultés bureaucratiques |

| Stigmatisation | Réduction du stigmate | Peur de la poursuite |

| Programmes Éducatifs | Information sur les droits | Inadéquation des ressources |

Perspectives Internationales Sur La Loi Et La Prostitution

À travers le monde, la réglementation de la prostitution varie considérablement, influencée par des contextes culturels, économiques et historiques. Dans certains pays comme les Pays-Bas, la vente de services sexuels est légalement contrôlée, ce qui permet d’assurer une certaine sécurité pour les travailleurs du sexe. Cette légalisation s’accompagne souvent d’une réglementation stricte, y compris des exigences en matière de santé, permettant ainsi de protéger les droits des travailleurs et de réduire les stéréotypes associés à leur profession. D’autre part, des nations comme les États-Unis adoptent une approche plus punitive, avec des lois qui criminalisent souvent la prostitution et pénalisent les travailleurs du sexe, augmentant considérablement leur vulnérabilité.

La différence entre légalisation et criminalisation nous amène à réfléchir aux impacts concrets sur la vie des individus concernés. Dans des environnements où la prostitution est souvent perçue comme un “tabou”, il existe un manque d’accès aux services essentiels. Par exemple, dans un cadre où les travailleurs du sexe sont stigmatizés et craignent d’être arrêtés, il devient difficile pour eux de chercher des conseils médicaux ou de participer à des initiatives de santé publique. Des événements, souvent appelés “pharm parties”, se déroulent parfois dans ces contextes, où des consommateurs échangent des médicaments sans partage d’information sur les effets secondaires, créant un environnement dangereux pour ceux ayant besoin de soins.

Les perspectives réglementaires internationales montrent également que la lutte pour les droits des travailleurs du sexe est en pleine évolution. Des mouvements émergent pour promouvoir la décriminalisation, et ces luttes sont souvent liées à d’autres efforts sociaux, comme la protection des droits de l’homme et l’égalité des sexes. Ce changement de paradigme vise à générer des conversations sur la dignité humaine et les droits fondamentaux, accompagnant la nécessité de construire un environnement social où les individus peuvent librement choisir leur profession sans crainte de persécution. Dans un monde où les politiques sont en constante évolution, il est essentiel de rester informé et engagé pour soutenir une approche éclairée et humaine face à la prostitution.